中医养生调理颈椎病的疗效与具体手段

随着社会发展,人们的工作方式发生显著改变 —— 长期伏案办公、低头使用电子设备等习惯,导致近几年轻颈椎病的发病率逐年增高。中医对颈椎病有着独特的认知体系,且积累了丰富的调理经验。根据中医养生理论,颈椎病常见症状可分为气滞血瘀型、风寒痹阻型、气血虚弱型及局部穴位劳损型四种类型,不同类型需对应不同的调理手段,以下为具体对症方法。

中医养生按摩调理步骤与方法

1. 气滞血瘀型

典型表现:颈项部僵硬疼痛,偶有针刺样痛感,常伴随头晕、头痛、两臂麻木、手脚冰凉等症状。

调理手段:

外用药物:可先涂抹红花油、风痛灵等活血通络的外用制剂,为后续按摩奠定基础。

按摩操作:让患者取坐位或俯卧位,依次进行 “松颈”(放松颈部肌肉)、“舒筋”(梳理颈部经络)、“头面部加强按摩”,整套操作约 15 分钟,期间重点点按百会穴(头顶正中线与两耳尖连线交点处),以疏通头部气血。

辅助治疗:按摩后可针对颈部对应不适部位进行中药导入,同时配合颈部牵引护理(采用枕颌坐位牵引)。牵引推荐滑轮式重力牵引法:头部前倾 1° 左右,牵引重量 8~10kg(具体需根据患者耐受度调整),首次牵引时长 15 分钟,牵引结束后需原地休息片刻,再缓慢起立或行走,避免体位性头晕。

2. 风寒痹阻型

典型表现:颈项部僵硬疼痛,头部有沉重、发闷如裹的感觉,两臂活动时伴随沉重感,遇风寒后症状可能加重。

调理手段:

日常防护:首先需避免颈部直接吹风或受寒,注意颈部保暖。

中药调理:局部采用中药熏蒸法,所用药材包括独活、秦艽、防风、艾叶、透骨草、刘寄奴、苏木、赤芍、红花(需遵医嘱配比),通过温热蒸汽渗透颈部肌肤,达到祛风散寒、通络止痛的效果;也可将上述中药制成外敷药剂,配合直流电导入法,增强药效吸收。

3. 气血虚弱型

典型表现:颈项部僵硬不适,伴随头晕、头痛、耳鸣,同时有面色苍白无光泽、说话有气无力、肢体倦怠乏力等气血不足的症状,部分患者还会出现手脚冰凉。

调理手段:

保暖与热敷:注重全身保暖,尤其避免颈部受凉,可每日用热毛巾或热水袋对颈部进行局部热敷(温度以舒适不烫伤为宜);若条件允许,用温经养血类中药(如当归、川芎、桂枝等,需遵医嘱配伍)熏洗颈部后再外敷,既能改善颈部血液循环,又能缓解肌肉痉挛、消除局部肿胀,减轻不适症状。

穴位针刺:可在专业中医师操作下,针刺太溪穴(滋阴补肾)、肾俞穴(补益肾气)、大椎穴(通阳活络)、气海穴(补气)、关元穴(温肾固元),通过刺激穴位调理气血,从根源上改善因气血虚弱导致的颈椎病症状。

4. 局部穴位劳损型

典型表现:颈项部局部疼痛感明显加重,多由落枕、长期保持同一姿势(如低头看手机、伏案工作)导致颈部肌肉紧张、穴位劳损引起,按压颈部特定穴位时刺激感与疼痛感强烈。

调理手段:

预处理:按摩前先进行 15 分钟颈部热敷,促进局部血液循环,放松紧张肌肉。

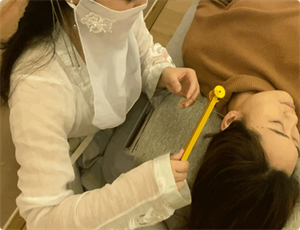

按摩操作:先进行手臂正位牵引(缓慢拉伸手臂,间接放松颈部肌肉),再用手指蘸取精油,针对颈部疼痛穴位进行轻柔按捏、揉搓,持续 20 分钟左右,以患者感觉疼痛明显减轻为宜;按摩结束后,在疼痛部位涂抹生姜精油,借助生姜的温热特性,帮助刺激局部湿气排出,缓解肌肉僵硬。

中医养生调理的优势

对于颈椎病及颈部疼痛问题,选择中医养生按摩等调理手段,不仅能快速缓解颈部僵硬、疼痛等不适症状,还能通过疏通经络、调和气血,改善因颈部不适引发的睡眠质量下降问题。尤其适合久坐办公室的白领、长期久站的服务行业从业者等人群,既能针对性缓解职业习惯带来的颈部劳损,又能从整体上调理身体状态,达到 “治已病、防未病” 的效果。

下一篇: 下一篇 : 高端品茶的新颖探索:优雅空间沉浸式体验